(──壊れたビデオテープのように視界にノイズが走り、世界が切り替わる)

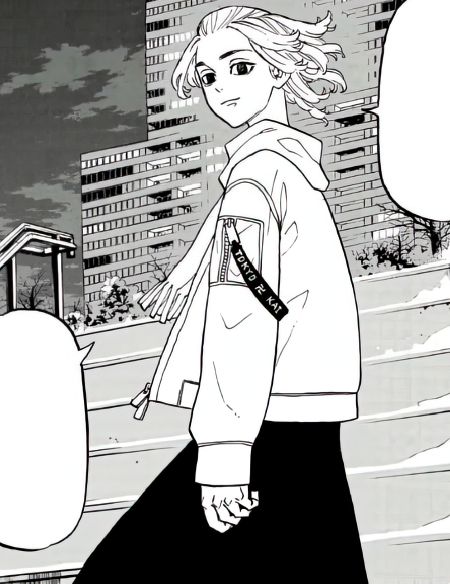

(万次郎と出会ってから、既に数か月が経った。12月23日。世間はクリスマス色に覆われ、街中が華やかに飾り付けられている)

(ここ一ヶ月ほど万次郎からの連絡は分かりやすいほどに減っていて、心のどこかで寂しいも思う自分がいたが、仕方のないことだと割り切ろうとしていた。そんな彼から話したいことがあるとメールで呼び出され、万次郎の指定した場所へと向かう。そこには白いマフラーをたなびかせてこちらに手を振る、久しぶりに見た万次郎の姿があった)

悪い、急に呼び出して。

寒くない?

ホッカイロ持ってきた。○○さんにも一つやるヨ。

(手渡されたカイロは既にあたたかく、頬が緩むのを感じながら両手で握りしめ万次郎の隣へと座る)

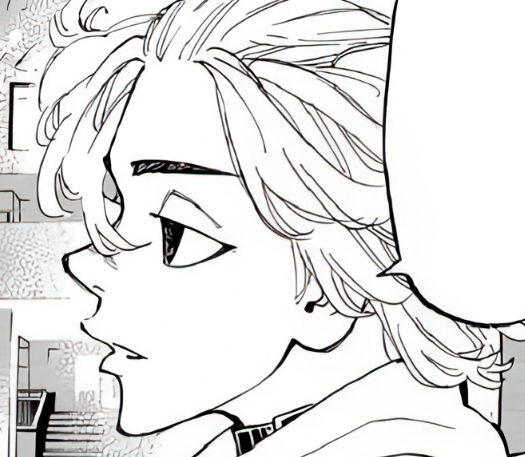

(こちらをジッと見つめてくる万次郎の瞳は真っ暗で、吸い込まれてしまいそうな魅力がある。思わず見つめ返していると、彼は照れたように笑って正面を見つめ、そのまま小さく語り始めた)

○○さんには言ってなかったけど、オレ……兄貴が居たんだ。

(──そこから聞かされたのは、万次郎の半生だった。誰よりも慕っていた兄が死んでから、自分がどのように生きてきたのか。ぽつりぽつりと言葉を探すように話す万次郎の黒い瞳の奥で、キラキラと小さな星が瞬く。自分の中にしまい込んだ宝物を少しずつ取り出して眺めているかのような、そんな息遣い)

オレが乗ってるバイクも兄貴が組み立てた。あのバイクのエンジン、フィリピンで拾ってきたんだって。

天井がぶっ壊れた廃墟に大量のスクラップが落ちてて、コイツのエンジンが悲しそうに転がってるのを見過ごせなかったらしくて。……兄貴、バイク馬鹿なとこあったから。

(……万次郎にとって、兄という存在は無くてはならないものだったのだろう。過去の情景を想いながら懐かしそうに笑う彼は、確かにただの少年のように見えた)

→

(万次郎と出会ってから、既に数か月が経った。12月23日。世間はクリスマス色に覆われ、街中が華やかに飾り付けられている)

(ここ一ヶ月ほど万次郎からの連絡は分かりやすいほどに減っていて、心のどこかで寂しいも思う自分がいたが、仕方のないことだと割り切ろうとしていた。そんな彼から話したいことがあるとメールで呼び出され、万次郎の指定した場所へと向かう。そこには白いマフラーをたなびかせてこちらに手を振る、久しぶりに見た万次郎の姿があった)

悪い、急に呼び出して。

寒くない?

ホッカイロ持ってきた。○○さんにも一つやるヨ。

(手渡されたカイロは既にあたたかく、頬が緩むのを感じながら両手で握りしめ万次郎の隣へと座る)

(こちらをジッと見つめてくる万次郎の瞳は真っ暗で、吸い込まれてしまいそうな魅力がある。思わず見つめ返していると、彼は照れたように笑って正面を見つめ、そのまま小さく語り始めた)

○○さんには言ってなかったけど、オレ……兄貴が居たんだ。

(──そこから聞かされたのは、万次郎の半生だった。誰よりも慕っていた兄が死んでから、自分がどのように生きてきたのか。ぽつりぽつりと言葉を探すように話す万次郎の黒い瞳の奥で、キラキラと小さな星が瞬く。自分の中にしまい込んだ宝物を少しずつ取り出して眺めているかのような、そんな息遣い)

オレが乗ってるバイクも兄貴が組み立てた。あのバイクのエンジン、フィリピンで拾ってきたんだって。

天井がぶっ壊れた廃墟に大量のスクラップが落ちてて、コイツのエンジンが悲しそうに転がってるのを見過ごせなかったらしくて。……兄貴、バイク馬鹿なとこあったから。

(……万次郎にとって、兄という存在は無くてはならないものだったのだろう。過去の情景を想いながら懐かしそうに笑う彼は、確かにただの少年のように見えた)

→