(──物心がついた頃から、弱い奴が嫌いだった)

○○。

いつまで座ってんだよ。時間ねぇから早く行こーぜ。

(ボロボロになった幼馴染に手を差し出し、力任せに引き上げる。全身傷だらけになって、それでも涙を見せずに笑う少年を見て、佐野万次郎は僅かに眉を寄せ、手を繋いだまま歩き出した)

(兄の真似をして喧嘩をするようになってから、万次郎を取り巻く環境は大きく変わった)

(自分ではとても敵わない才能を垣間見た時、人は強い感情を抱く。彼の生まれ持った武道の才に、ある者はその強さに畏怖し、ある者は妬み、ある者は憧れ。良くも悪くも佐野万次郎の持つ『強さ』はまさにカリスマ足るソレであり、まるで眩しい光に引き寄せられるように、彼の周りには人が集まった)

(「弱い奴は嫌いだ」───小学校を卒業しようとしている今も、佐野万次郎の考えが変わることは無い。幼い頃に父を失い、数年後に母を病気で亡くしてからずっと、彼の心の奥底に眠る"黒い何か"は音もなく静かに燻っている。そんな万次郎が事あるごとに理性を飛ばして暴力に身を委ねようとするたびに、何度も止めてくれたのが、生まれた時から一緒に居る幼馴染である△△○○という少年だった)

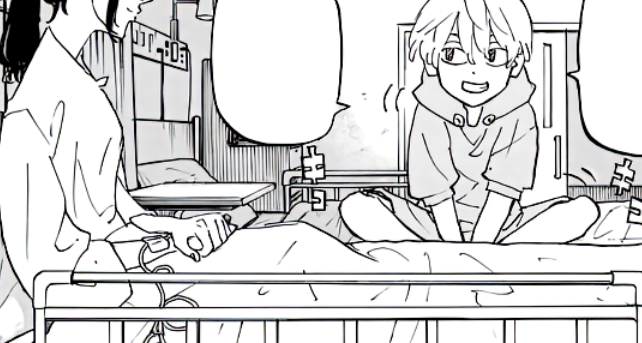

(△△○○は、決して強いわけではない。幼い頃は道場に通っていたので最低限の体さばきは出来るが、逆を言えばそれだけだ。自分や彼とは違う別の幼馴染のようにケンカが出来るわけもなく、重ねて他に秀でたところがあるわけでもない。まさに平凡と称するにふさわしい彼を、万次郎は当然のように側に置いている。……今日も○○は、他の小学校のヤツに絡まれて暴力を振るわれたらしい。その原因が自分にあることを万次郎は知っていた)

(それでも万次郎は、△△○○から離れる気などさらさら無い。一緒に居るのが当然だと信じているからだ)

(──弱い奴はすぐ泣くから嫌いだ。まだ母が生きていた時に、ベッドに横たわる母の横でそう溢したことがある)

(黒い綺麗な髪を揺らして、「子供は泣くものだ」と笑いながら答えられて、ふと、父はどうだったのか尋ねた。万次郎が幼い頃に死んでしまったので、覚えている面影もぼんやりとしたものだったが、母はよく、自分が父に似ていると嬉しそうに言っていた)

(今思えば、母にとって父は特別な存在だったのだろう。父親のことについて語る時、母はいつもとは違う──優しさの中に、ほんの少しの何かを混ぜ込んだ表情をして微笑んでいた。だから万次郎は、病気の母が少しでも元気を出してくれるように、死んだ父親のようになろうと決めた)

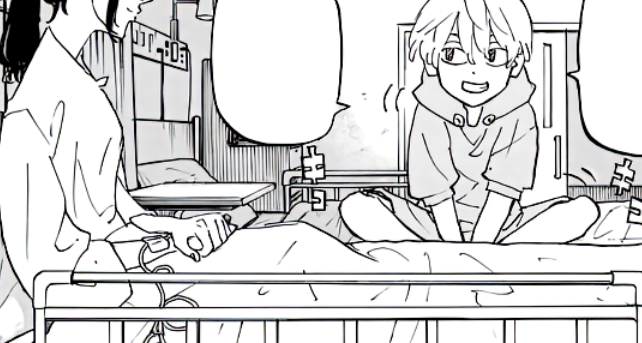

(父は人前で泣かなかったらしい。だから万次郎も、人前では泣かなくなった。大切な母が死んだ日も、誰にも見られないように、ひっそりと家族から離れた場所で、零れ落ちる涙を必死に拭った。そんな万次郎を偶然──病院に駆け付けた幼馴染が見つけた。息を切らしながらも近づいてくる彼を見た瞬間に、無意識にホッとしたのかもしれない。なんとか堰き止めようとしていた涙が一気に溢れて止まらなくなった)

(「万次郎」──そう名前を呼ばれて、顔を隠すように抱きしめられた。その小さな手を背中に回され、ギュッと優しく引き寄せられて、万次郎は声を上げずに、ただ涙を流し続ける。「来るのが遅くなってゴメンな」──まるで自分を安心させるような心地良い声音に、自らも背中に腕を回して抱きしめる。……自分は一人ではない。そう思わせてくれるような、穏やかな声だった)

(弱い奴は嫌いだ。すぐに泣いてダセェから。──万次郎が口癖のように言っているのを、幼馴染の少年も聞いた事がある)

(だから彼は万次郎が誰にも見つからないように覆い被さり、その身で隠した。週に一度、母親のお見舞いに行っては自分に報告してくれる万次郎の、笑顔の下に隠れた悲しみを誰よりも知っていたから)

つーかオマエ……またやられてんじゃねーよ。ガッコーから帰る時はオレに声かけろっつったろ!

ザコいんだから大人しくオレに守られとけっつーの。

(僅かに照れながら言う万次郎に、少年は頬を膨らませて「大丈夫だと思った」と返す。「ダイジョーブなワケねーだろバカ」そう言ってボカッと軽く頭を殴ってきた万次郎に、彼はそっぽを向いて歩き出した)

(「おい、待てって!」──慌てて彼のランドセルを引く万次郎の心中など、彼は知る由もない)

(こうして今日も、二人はくだらない会話を重ねて笑い合う。それはきっと互いが大人になっても変わらないだろうと、万次郎は信じている)

(中学に上がって、高校を卒業し、別々の道を歩んでも。きっと自分の隣には、笑う幼馴染の姿がある。それがあるべき未来の形だと、佐野万次郎は、本気でそう思っている)

(「泣いてる万次郎を見て笑う奴が居たら、俺がぶっ飛ばしてやる」──そう言って優しく背中を叩いてくれた幼馴染の言葉を、佐野万次郎は生涯忘れない)

(万次郎しか知らない、たったひとつの宝物だ)

○○。

いつまで座ってんだよ。時間ねぇから早く行こーぜ。

(ボロボロになった幼馴染に手を差し出し、力任せに引き上げる。全身傷だらけになって、それでも涙を見せずに笑う少年を見て、佐野万次郎は僅かに眉を寄せ、手を繋いだまま歩き出した)

(兄の真似をして喧嘩をするようになってから、万次郎を取り巻く環境は大きく変わった)

(自分ではとても敵わない才能を垣間見た時、人は強い感情を抱く。彼の生まれ持った武道の才に、ある者はその強さに畏怖し、ある者は妬み、ある者は憧れ。良くも悪くも佐野万次郎の持つ『強さ』はまさにカリスマ足るソレであり、まるで眩しい光に引き寄せられるように、彼の周りには人が集まった)

(「弱い奴は嫌いだ」───小学校を卒業しようとしている今も、佐野万次郎の考えが変わることは無い。幼い頃に父を失い、数年後に母を病気で亡くしてからずっと、彼の心の奥底に眠る"黒い何か"は音もなく静かに燻っている。そんな万次郎が事あるごとに理性を飛ばして暴力に身を委ねようとするたびに、何度も止めてくれたのが、生まれた時から一緒に居る幼馴染である△△○○という少年だった)

(△△○○は、決して強いわけではない。幼い頃は道場に通っていたので最低限の体さばきは出来るが、逆を言えばそれだけだ。自分や彼とは違う別の幼馴染のようにケンカが出来るわけもなく、重ねて他に秀でたところがあるわけでもない。まさに平凡と称するにふさわしい彼を、万次郎は当然のように側に置いている。……今日も○○は、他の小学校のヤツに絡まれて暴力を振るわれたらしい。その原因が自分にあることを万次郎は知っていた)

(それでも万次郎は、△△○○から離れる気などさらさら無い。一緒に居るのが当然だと信じているからだ)

(──弱い奴はすぐ泣くから嫌いだ。まだ母が生きていた時に、ベッドに横たわる母の横でそう溢したことがある)

(黒い綺麗な髪を揺らして、「子供は泣くものだ」と笑いながら答えられて、ふと、父はどうだったのか尋ねた。万次郎が幼い頃に死んでしまったので、覚えている面影もぼんやりとしたものだったが、母はよく、自分が父に似ていると嬉しそうに言っていた)

(今思えば、母にとって父は特別な存在だったのだろう。父親のことについて語る時、母はいつもとは違う──優しさの中に、ほんの少しの何かを混ぜ込んだ表情をして微笑んでいた。だから万次郎は、病気の母が少しでも元気を出してくれるように、死んだ父親のようになろうと決めた)

(父は人前で泣かなかったらしい。だから万次郎も、人前では泣かなくなった。大切な母が死んだ日も、誰にも見られないように、ひっそりと家族から離れた場所で、零れ落ちる涙を必死に拭った。そんな万次郎を偶然──病院に駆け付けた幼馴染が見つけた。息を切らしながらも近づいてくる彼を見た瞬間に、無意識にホッとしたのかもしれない。なんとか堰き止めようとしていた涙が一気に溢れて止まらなくなった)

(「万次郎」──そう名前を呼ばれて、顔を隠すように抱きしめられた。その小さな手を背中に回され、ギュッと優しく引き寄せられて、万次郎は声を上げずに、ただ涙を流し続ける。「来るのが遅くなってゴメンな」──まるで自分を安心させるような心地良い声音に、自らも背中に腕を回して抱きしめる。……自分は一人ではない。そう思わせてくれるような、穏やかな声だった)

(弱い奴は嫌いだ。すぐに泣いてダセェから。──万次郎が口癖のように言っているのを、幼馴染の少年も聞いた事がある)

(だから彼は万次郎が誰にも見つからないように覆い被さり、その身で隠した。週に一度、母親のお見舞いに行っては自分に報告してくれる万次郎の、笑顔の下に隠れた悲しみを誰よりも知っていたから)

つーかオマエ……またやられてんじゃねーよ。ガッコーから帰る時はオレに声かけろっつったろ!

ザコいんだから大人しくオレに守られとけっつーの。

(僅かに照れながら言う万次郎に、少年は頬を膨らませて「大丈夫だと思った」と返す。「ダイジョーブなワケねーだろバカ」そう言ってボカッと軽く頭を殴ってきた万次郎に、彼はそっぽを向いて歩き出した)

(「おい、待てって!」──慌てて彼のランドセルを引く万次郎の心中など、彼は知る由もない)

(こうして今日も、二人はくだらない会話を重ねて笑い合う。それはきっと互いが大人になっても変わらないだろうと、万次郎は信じている)

(中学に上がって、高校を卒業し、別々の道を歩んでも。きっと自分の隣には、笑う幼馴染の姿がある。それがあるべき未来の形だと、佐野万次郎は、本気でそう思っている)

(「泣いてる万次郎を見て笑う奴が居たら、俺がぶっ飛ばしてやる」──そう言って優しく背中を叩いてくれた幼馴染の言葉を、佐野万次郎は生涯忘れない)

(万次郎しか知らない、たったひとつの宝物だ)